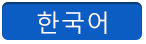

荻野吟子(おぎのぎんこ)

日本最初の女性医師 1851〜1913年

国立国会図書館『近代名士之面影第1集』大正3年:矢部信太朗編より転載 |

||

| ※画像をクリックすると拡大表示します。 |

荻野吟子は、嘉永4年(1851)3月3日、俵瀬村の名主を務める荻野綾三郎とかよの間に五女として生まれました。

幼少より学問を好み、寺門静軒の影響を受け、両義塾に通い、高弟で漢方医の心得のある松本万年によって才能を磨かれました。23歳のころに上京、明治初期、女性は医師への道が閉ざされていましたが、数々の困難を克服して明治18年医術開業試験に合格。日本公許登録女性医師第1号となり、34歳にして東京・本郷湯島で開業しました。

明治19年(1886)には、患者の貧困や社会習慣等の問題を感じるようになり、本郷教会の牧師海老名弾正から洗礼を受け、キリスト教に入信しました。明治23年(1890)には、牧師の志方之善と出会い結婚しました。

その後、北海道瀬棚郡今金町神丘にある入植地インマヌエルの丘に移住し、明治30年(1897)せたな町瀬棚区本町に荻野医院を開業して、産科・小児科の診療を行いました。

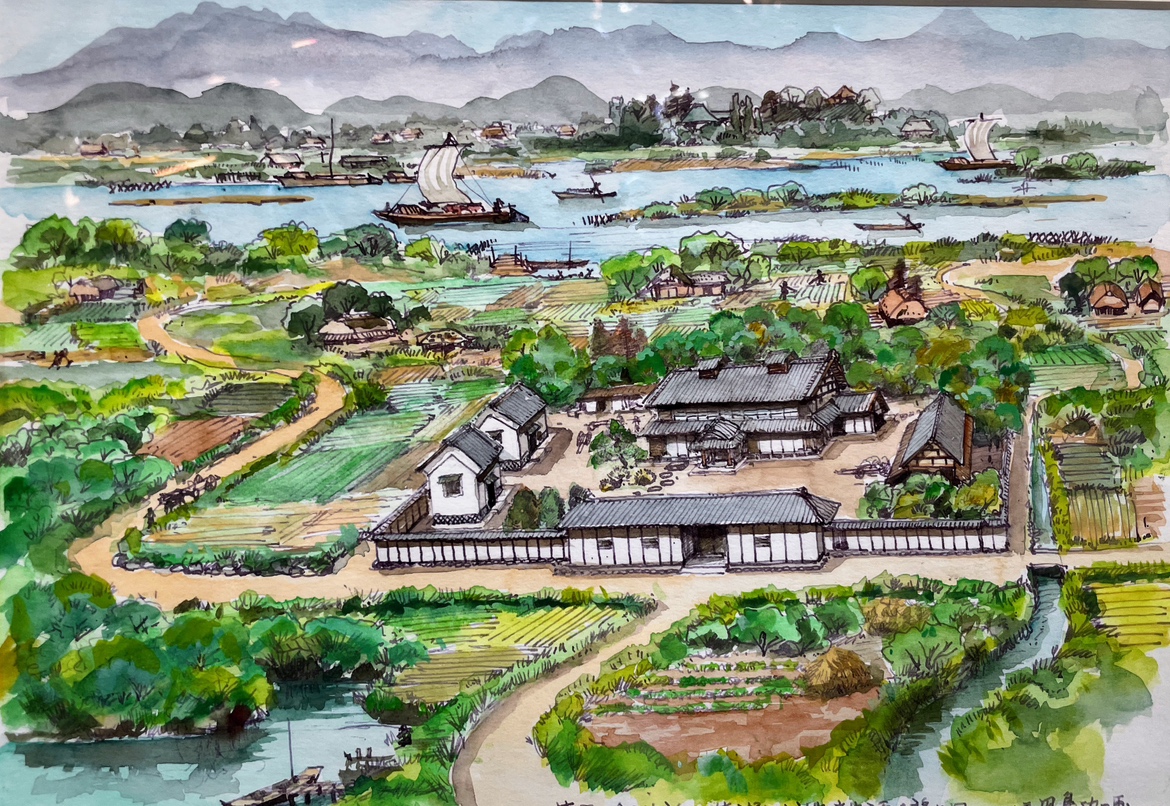

明治38年(1905)夫が急逝したことにより帰京して、東京本所(現・墨田区向島一丁目8番)で婦人・小児科の荻野医院を開業しました。

その際、北海道での厳しい生活を案じて歌を詠んでいます。

「窓たたく 夜半の嵐に ねぎめして としべつ原の 寒さいかにと」

大正2年(1913)6月、63歳の生涯を閉じ、葬儀は本郷教会の海老名弾正牧師により執り行われ、雑司ヶ谷の墓地に葬られました。

その生涯は渡辺淳一の小説「花埋み(はなうずみ)」などで広く世に紹介されています。昭和46年には「荻野吟子生誕之地」(俵瀬580)が指定記念物史跡に指定され、平成18年5月には、生誕の地に荻野吟子記念館がオープンしています。

|

|

|

|

| 今金町インマヌエルの丘発祥碑 | 今金町吟子・之善住居跡 | せたな町荻野吟子開業跡 | 墨田区向島荻野吟子開業の地 |

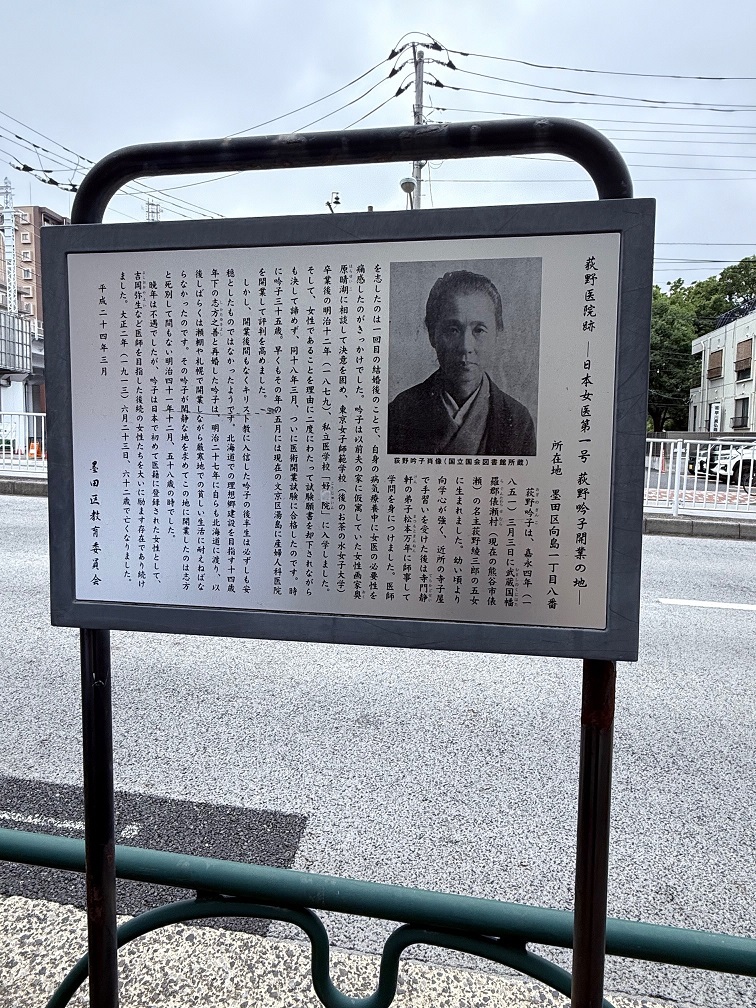

荻野吟子の生家

荻野吟子の生家を、南上空から描いた水彩画で、現在は利根川の堤外となっている吟子の生家が復元的に描かれています。 俵瀬村の名主を務めた荻野家は、広い敷地に寄棟造の長屋門と笠塀で囲まれています。中央に瓦葺2階建ての母屋、西側に2棟の蔵、東側には納屋が建てられています。母屋の屋根には養蚕用の高窓(抜気窓)が2つ設けられています。 屋敷の北側には防風林が植えられており、東側には利根川に注ぐ小川が流れ、南西には池があります。 周囲は、茅葺屋根の家々と畑があり、様々な作物が植えられています。 屋敷の裏手には、葛和田渡船場の桟橋があり、利根川には、江戸からの物資を運ぶ帆掛け船が上っています。対岸は、赤岩村の集落で、森の中には、生家の長屋門を移築した光恩寺の屋根が見えます。 遠方の山並みは、男体山をはじめとする日光連山が描かれています。

|

| 「荻野吟子生誕地俵瀬から対岸赤岩を望む」 田島功一画 熊谷市立荻野吟子記念館蔵 |

荻野家長屋門

吟子が東京本郷で荻野医院を開業した明治20年頃、実家の建物を整理することとなり、荻野家の近所に住んでいた光恩寺の檀家の斡旋により移築された。当初は茅葺屋根だったが、平成13年(2001)、吟子誕生150年時に改修され、瓦葺となっている。国登録有形文化財(建造物)。

|

| 群馬県千代田町光恩寺に移築された荻野家長屋門 |

めぬま郷土かるた

|

|

|

| ※画像をクリックすると「めぬま郷土かるた」の詳細ページに移動します。 | ||

文献

| 書名 | 著者名 | 出版社 | 出版年 |

|---|---|---|---|

| 会報 荻野吟子女史の訃 日本女医会雑誌2 |

日本女医会 | 1914. | |

| 本邦女医の嚆矢 「荻野吟子女史の逸事」 日本女医会雑誌30 |

多川 澄 | 日本女医会 | 1927. |

| 荻野吟子女史の事 日本女医会雑誌76 |

星野天知 | 日本女医会 | 1936. |

| 日本女医史 | 日本女医史編纂委員会編 | 日本女医会本部 | 1962. |

| 明治の女性たち 女医事始 | 島本久恵 | みすず書房 | 1966. |

| 荻野吟子 | 荻野吟子女史顕彰碑建設期成会/編 | 瀬棚町 | 1967. |

| わたしのクワはこの聴診器 ―女医荻野吟子の物語― 時計台ものがたり |

大西 泰久 | 新風舎 | 1967. |

| 荻野吟子(一)〜(四) 北海道医報174,175,180,189 |

松本剛太郎 | 北海道医師会 | 1967. |

| 花埋み | 渡辺淳一/[著] | 河出書房新社 | 1970. |

| 医学 最初の女医たち 近代日本女性史第4 科学 |

山下愛子 | 鹿島研究所出版会 | 1970. |

| 荻野吟子 | 荻野吟子女史顕彰碑建設期成会/編 | 瀬棚町 | 1971. |

| 花埋み 医師会報で知る荻野吟子 私の創作ノート |

渡辺淳一 | 読売新聞社 | 1973. |

| 『熊谷市郷土文化会誌第30号』 荻野吟子女史と稲村貫一郎翁 |

稲村平雄/著 | 熊谷郷土文化会 | 1975.10. |

| 埼玉の女たち 歴史の中の24人 | 韮塚一三郎/著 | さきたま出版社 | 1979.12. |

| 荻野吟子 もののふ第7号 県北の女性たち |

引間美枝斎藤ひろみ | 熊谷女子高等学校日本史部 | 1979. |

| 女の一生7 人物近代女性史 明治女性の知的情熱 |

瀬戸内晴美/〔ほか〕編 | 講談社 | 1981.03. |

| 荻野吟子 日本の女医第1号 |

奈良原春作/著 | 国書刊行会 | 1984.02. |

| 埼玉の女たち 歴史の中の25人 | 韮塚一三郎/著 | さきたま出版社 | 1985. |

| 荻野吟子抄 日本の女医第一号 栄光と波乱の生涯 |

奈良原春作/著 | 妻沼町 | 1985.02. |

| 女医荻野ぎん子女史を訪ふ 女学雑誌231 |

生野ふみ | 女学雑誌社 | 1888. |

| 医師跡紀行12埼玉 女医第一号・荻野吟子 Medical News 306 |

西来武治 | 1989. | |

| 荻野吟子研究ー明治女性の自己形成ー 歴史評論401 |

広瀬玲子 | 歴史科学協議会 | 1983. |

| 荻野吟子 全3回 月刊 家庭科研究 44〜46 |

広瀬玲子 | ||

| 紅燃えて果てしなく 三幕七場 荻野吟子抄 |

佐佐木武観/作 | 〔佐佐木武観〕 | [1990] |

| 荻野吟子抄 新作戯曲 日本公許・女医一号 |

佐佐木武観/著 | 妻沼町 | 1990.01. |

| 日本女医史 追補 | 日本女医会/編 | 日本女医会 | 1991.04. |

| 女医第一号ー女医への道を切り開いた荻野吟子 日本の「創造力」近代・現代を開花させた470人 5 |

牧野昇・竹内均監修 | 日本放送協会 | 1992. |

| もののふ 第21号:荻野吟子 | 埼玉県立熊谷女子高等学校日本史部 | 1993.09. | |

| 松本萬年の女弟子たち 松本萩江・荻野吟子・生沢クノ |

長島二三子/編 | 長島二三子 | 1993.11. |

| 先駆者たちの肖像 | 鈴木裕子監修 財団法人東京女性財団編著 |

ドメス出版 | 1994. |

| 日本の女医嚆矢荻野吟子女史生誕の地妻 | 大山 雄三/著 | 1994. | |

| 日本女医第一号荻野吟子実弟益平生涯のあらまし | 久保田喜平・玲子編 | 1994. | |

| 『市民教養セミナー平成6年度』 荻野吟子と熊谷 |

渡辺 洵一郎/著 | 熊谷市郷土文化会 | 1994. |

| 荻野吟子とその周辺 | 金谷 俊夫 | 金谷 俊夫 | 1995. |

| 明治快女 | 森まゆみ著 | 労働俊報社 | 1996. |

| 河畔の人 | 松島光秋/著 | 埼葛文学会 | 1996.01. |

| 戯曲春秋 第6号 | 戯曲春秋社/編 | 戯曲春秋社 | 1997.01. |

| マンガ荻野吟子抄 日本公許女医第1号 |

佐佐木武観/原作 | 妻沼町商工会むらおこし事業 「荻野吟子マンガ作成実行委員会」 |

1998.06. |

| さいたま女性の歩み 上巻 目ざめる女たち |

埼玉県/編 | 埼玉県 | 1998.08. |

| 蘇る荻野吟子女史「荻野顕彰碑」をめぐって 北海道医報896 |

三谷桂子 | 1998. | |

| 熊谷ゆかりの女性先覚者たち 市内の文化財をめぐる15 |

熊谷市立図書館美術・郷土係/編 | 熊谷市立図書館 | 2000.02. |

| 荻野吟子物語:紙芝居 | 窪塚綾子、中田陽子/絵・文 | 窪塚綾子 | 2002. |

| MEDICL SSAYS 日本発の公許女医・荻野吟子をめぐる人々 日本医事新法4092 |

石田純郎 | 2002 | |

| 「わたし」を生きる女たち | 楠瀬佳子著、三木草子編 | 世界思想社 | 2004. |

| 日本最初の女医にしてキリスト者 ―荻野吟子 栄光と苦悩の生涯 別冊太陽 日本のこころ127 |

平凡社 | 2004. | |

| 書簡にみる吟子女史(前・後編) 埼玉史談 |

佐藤 繁 | 埼玉史談 | 2004. |

| 荻野吟子の札幌での医院開業について 新札幌市史機関誌「札幌の歴史」48 |

海保洋子 | 札幌市 | 2005. |

| 『BE−LOVE4/2増刊号』 この愛に生きて女医・荻野吟子物語261吹−332p |

ごとう和 | 講談社 | 2005. |

| 『OneMoreKiss3月号』 GINKO日本で最初の女医・荻野吟子物語105p〜184p |

かたおかみさお | 講談社 | 2005. |

| 『埼玉史談第51巻第4号』 書簡にみる吟子女史(前篇)Pl〜Pll |

佐藤 繁/著 | 埼玉県郷土文化会 | 2005.01. |

| 『埼玉史談第52巻第1号』 書簡にみる吟子女史(後編)Pl〜PlO |

佐藤 繁/著 | 埼玉県郷土文化会 | 2005.04. |

| 荻野吟子ー女医への道を切り拓いて 北の命を抱きしめて 北海道女性医師のあゆみ56〜79 |

北海道女性医師史編纂刊行委員会 | ドメス出版 | 2006. |

| 埼玉の三偉人に学ぶ | 堺正一/著 | 埼玉新聞社 | 2006.09. |

| 郷土の勇士と偉人たち 続行田歴史散歩 | 大井荘次/著 | 大井立夫設計工房 | 2006.12. |

| 医師という生き方 | 茨木保著 | ペリカン社 | 2010. |

| 『温故叢誌第64号』 荻野吟子の生涯P25〜P32 |

鈴木 忍 | 温故学会 | 2010.11. |

| 荻野吟子 | 江南文化財センター | 熊谷市教育委員会 | 2013.05. |

| 近代日本の女性医師第1号・・・荻野吟子の生涯と業績 −北海道開拓期の瀬棚町で医院を開業、 日曜学校も創設して伝道活動− HOMASニューズレターNo,71 |

中垣 正史 | 北海道・マサチューセッツ協会 | 2014. |

| 荻野吟子の医術開業免状下付願 ー東京都公文書館蔵「明治」18年回議禄」より」 日本医学史学雑誌60-2 |

樋口輝雄 | 日本医史学会 | 2014. |

| 日本最初の女医「荻野吟子」 没後100年記念事業 ―北海道久遠郡せたな町・ 瀬棚郡今金町調査・視察― |

熊谷市史編さん室 | 熊谷市教育員会 | 2015. |

| 荻野吟子に対する同時代人の評価と没後の顕彰 熊谷市郷土文化会誌 第71号 |

蛭間健吾/[著] | 熊谷市郷土文化会 | 2015. |

| 伊勢崎地域における明治前期の医療事情 ー荻野吟子の医業開始記録に関連してー 群馬文化 322 |

須永泰一 | 群馬県地域文化研究協議会 | 2015. |

| NHK歴史秘話ヒストリア 歴史にかくされた知られざる物語 第3章 5 明治時代〜昭和編 |

NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班/編 | 株式会社 金の星社 | 2016.03. |

| 伝記を読もう 7 荻野吟子 日本で初めての女性医師 |

加藤純子 | 株式会社 あかね書房 | 2016.03. |

| 埼玉の三偉人 | 堺 正一 | さわらび舎 | 2016.06. |

| 荻野吟子ー日本初の女医の突破力 文芸春秋95 4 |

広瀬玲子 | 2017. | |

| 日本公許女医第一号 荻野吟子 | 瀬棚町教育委員会編 | 2018. | |

| 荻野吟子をめぐる研究史 ー医師としての困難に関する考察とともにー 立大学福祉研究所年俸 24 |

志村聡子 | 立正大学 | 2022. |

| 熊谷市史 調査報告書 荻野吟子 ーその歩みと出会いー |

熊谷市教育委員会 | 熊谷市 | 2023. |

金子兜太 句碑

荻野吟子記念館(熊谷市俵瀬581-1)の脇に建てられている金子兜太氏の句碑。

「

数々の困難を克服して日本公許女性医師第1号となった荻野吟子生誕の地俵瀬に流れる利根川には、冬になると寒冷な「赤城おろし」が吹き下ろす。こうした環境の中、利根川の広大な流れとともに吟子の生命が育まれ、人生の苦難を乗り越える原動力となったことを偲んで詠まれたもの。

平成28年3月造立。

|

|

|

||

| 荻野吟子銅像(荻野吟子生誕之地内) | 荻野吟子像(道の駅めぬま内) | 荻野吟子像(雑司ヶ谷墓地吟子の墓) |

関連情報

- チラシ「荻野吟子記念館」(PDF:652KB)

動画公開

YouTubeから大きい画面でご覧いただけます。

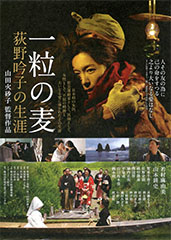

映画「一粒の麦 荻野吟子の生涯」

2019年秋公開

|

製作総指揮・監督:山田火砂子 脚本:重森孝子・山田火砂子 キャスト: (荻野吟子)若村麻由美 (志方之善)山本耕史 (松本萩江)賀来千香子 (古市静子)渡辺梓 (井上頼圀)佐野史郎 (石井亮一)山口馬木也 (荻野綾三郎)綿引勝彦 (荻野かよ)磯村みどり 製作:株式会社現代ぷろだくしょん |

- チラシ「映画「一粒の麦 荻野吟子の生涯」」(PDF:1.39MB)