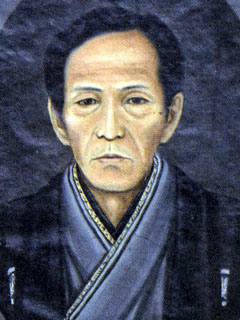

鯨井勘衛(くじらいかんえ)

日本を代表する養蚕技術の先駆者 1831〜1874年

天保2(1831)年、幡羅郡玉井村の代々名主の家に生まれた鯨井勘衛は、蚕糸業の先駆者で、文久3(1863)年には、蚕種の製造を始め、慶応2(1866)年には、荒川河原に桑園を開きました。これが埼玉県における桑園の始まりであり、さらに明治2(1869)年には、蚕糸改良の目的で、屋敷内に3階建て間口16間奥行8間の大蚕室「元素楼」を作り、清涼飼育という画期的な蚕児飼育法を地方人に伝習したのでした。

この元素楼における清涼飼育による蚕種製造は、大成功し各地から伝習を受けに集まる人が後を絶たなかったと言われています。明治5年、我が国の蚕卵製糸模範所調査のために、来日したイタリア人のフレシアンとシコキアの2人も元素楼に留まって勘衛から熱心な指導を受けました。

さらに同6年には、時の昭憲皇后、英照皇太后両陛下が群馬県富岡製糸場へ行啓の折、元素楼に立ち寄られて養蚕の状況や田植えの仕事をご覧になるなどのこともあり、勘衛の名声はますます高まったのでした。この様子について、『東京日日新聞』明治6年7月4日には次のように記されています。

〔皇太后宮、皇后宮 武州鯨井勘衛宅へ行啓養蚕業を台覧〕

熊ケ谷県管下、武州幡羅郡玉井村、蚕種大惣代鯨井勘衛なるもの、積年養蚕の術を、普く研究し、空気の運転を緊要とし、三階造り四面無壁、中央より蒸気を発散し、蚕を清潔に飼立、元気を盛にする巨大の桑園を以て、年々純粋の美繭良卵を製造す、実に此道の長たる人の知る処也。今般忝も皇太后宮、皇后宮上毛行啓の節、同家へ御小休、楼上へ御着座、蚕簇繭蛾等を天覧有て、本邦白黄の精繭、西洋原種の蛹等、各種献上為たり。還御の節、田植御眺望に御輦を被為留、早乙女共へ御賞典ありし由、同所より来りし人の話也。

耕織は富国の基礎にして、就中上州製を以、最上品と称す、然るに方今武州産出の上等なる物は、其他の不遠ゆへ歟、上州種に異る事なし、嗚呼如斯勧業の道を開かせらるる、政体の忝き、衆庶仰ぎ畏みて勉励し、尚国家の隆盛を祈るべし。

〔『東京日日新聞』明治6年7月4日〕

勘衛が築いた養蚕の技術によって、製糸の原料が格段に増加し、当時の日本を代表する富岡製糸場など近代産業発展の下支えとなったことが窺えます。

元素楼は、その後、解体され、その一部は川本南小学校(旧川本町)の校舎に移設されましたが、現在は残っていません。また、玉井の跡地には行啓記念碑が建っており、「元素楼跡」として熊谷市の史跡に指定されています。

年表

| 和暦 | 西暦 | 年齢 | 出来事 |

|---|---|---|---|

| 天保2年 | 1831年 | 11月22日幡羅郡玉井村の代々名手の家に生まれる。 | |

| 文久3年 | 1863年 | 32歳 | 蚕種の製造を始める。 |

| 慶応2年 | 1866年 | 35歳 | 荒川河原に桑園を開拓する。 |

| 明治2年 | 1869年 | 38歳 | 元素楼(清涼飼育場)(熊谷市指定文化財)を建設する。 |

| 明治5年 | 1872年 | 41歳 | 政府(大蔵省)が蚕種取締大総代を設け、埼玉県から、川島楳平(行田市)と鯨井勘衛(熊谷市)が選出される。 |

| 明治6年 | 1873年 | 42歳 | 時の昭憲皇后、英照皇太后両陛下が群馬県富岡製糸場へお出かけになられる途中、元素楼に立ち寄られて養蚕の状況や田植えの仕事をご覧になる。 |

| 明治7年 | 1874年 | 明治7年6月27日 死去 享年44歳。 |

文献

| 書名 | 著者名 | 出版社 | 出版年 |

|---|---|---|---|

| 蚕養草 | 鯨井勘衛/稿 | 1868. | |

| 『熊谷人物事典』「鯨井勘衛」 | 日下部朝一郎 | 1982. | |

| 『市民教養セミナー平成6年度』養蚕家 鯨井勘衛 | 井上 善治郎/著 | 熊谷市郷土文化会 | 1994. |

| 熊谷市史料集2 元素楼養蚕関係文書「御用留」「公用記」 | 熊谷市史編さん室 | 2016. |