中山道と史跡・文化財

16.水戸屋(五家寶)

|

「ごかぼう」の由来は諸説あり定かではありません。主な「ごかぼう」の由来には、

①茨城県五霞村発祥

②上州甘楽郡五箇村発祥

③武蔵国不動岡発祥

④武蔵国熊谷発祥

等があります。

文献上は、太田蜀山人が著した、江戸市井の見聞雑記『奴師労之(やっこだこ)』の、「五荷棒」が初出と思われます。その内容は、安永6年(1777)の将軍の日光社参の道中で「五荷棒」というものがあったが、あまりおいしくなかった。その後40年ほどして、友人より、北秩父あたりの「五かぼう」というものを貰ったが、昔より形は大きく、味は良くなっていたと記されています。

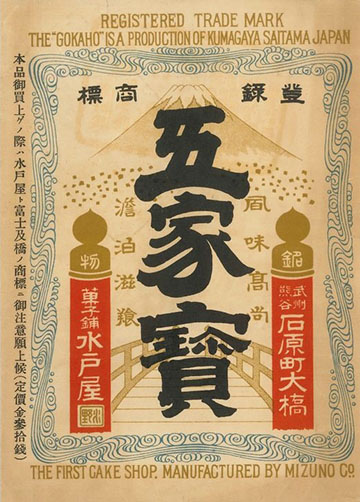

熊谷では、天保年間(1831-1845)に成田用水の水役人をしていた水野源助が中山道沿いに茶店「水戸屋」を開き、故郷水戸の「吉原殿中」を参考にした干菓子「五嘉棒」を作ったとされています。その後、熊谷五家宝の祖とされる高橋忠五郎(1809-1880)が改良を加え、明治14年頃、水戸屋の水野丑松(1852-1914)、風間堂の風間浅五郎(1855-没年不詳)が修行に訪れ、現在の五家宝の原型を作りました。

|

|---|

|

| 五家宝 |

|

| 水戸屋五家寶の掛け紙 |

より大きな地図で 中山道をめぐる熊谷の歴史と文化財 を表示 |