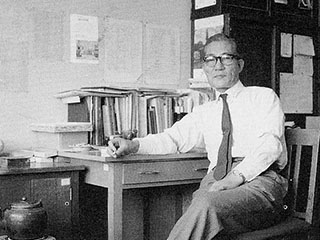

山下仙之助(やましたせんのすけ)(1902-1992)

浦高美術室にて

画家。山下仙之助は埼玉県奈良村上奈良(現在の熊谷市上奈良)に生まれた。奈良尋常高等小学校、埼玉師範学校(現在の埼玉大学教育学部)を卒業し、昭和2年以降、大幡村立大幡尋常高等小学校、熊谷町立石原尋常高等小学校の訓導に赴任し地域での教育を担った。昭和5年に文部省中等教員検定に合格し、その間も穏やかな色彩による風景画や人物画を描き続けた。

大正期から昭和期にかけて埼玉県立熊谷中学(現在の埼玉県立熊谷高等学校)の美術教師で、県下初の洋画団体である「坂東洋画会」を率いた大久保喜一らの薫陶を受け、同会に入会。昭和7年には白日会に出品し初入選を果たした。昭和8年には宮城県立気仙沼中学校(現在の宮城県立気仙沼高等学校)の教諭として赴任し、気仙沼周辺の風景を多く手掛けた。昭和14年には栃木県立大田原中学校(現在の栃木県立大田原高等学校)の教諭となり、その頃には繊細な筆致と描写性の高い表現力による画風を確立し、大東会、大朝会などに出品した。太平洋戦争が起こる頃、山野を中心とした風景画や窓ガラスの風合いが特徴的な室内画などを多く残し、混乱の時代の中において静寂の美を追い求めた。

戦争末期から戦後直後の時期、埼玉県立浦和中学校(現在の埼玉県立浦和高等学校)の美術教諭として赴任し、昭和45年までの以後約25年間において多くの美術門下生を育てた。卒業生の中には、小松崎邦雄など戦後日本を代表する洋画家らの姿を見ることができる。

戦後の新たな時代において、坂東洋画会を後継した「朱麦会」の主要会員として数多くの作品を発表した。白日会をはじめ中央画壇においても高い評価を受け、里見明正らとともに県北地域の絵画界の牽引役として精力的な制作を続けた。

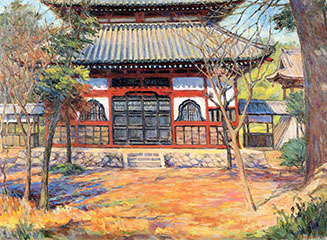

その頃の絵画の傾向としては房総や谷川山系、長野の鹿教湯周辺などの風景画の他、多数の静物画、代表作に数えられる熊谷市下奈良の「集福寺」仏殿や鐘楼などを描いた連作などがあり、これらの丹精込めた作品からはフランス印象派のセザンヌなどの影響が感じられる。特に昭和42年に国際美術教育協会が主催した欧州での研修が自身に与えた影響は大きく、フランスおよびイタリアなどでの美術史の中に身を置いた経験が、その後の画風の精緻で洗練された方向性へと進む契機となった。晩年も熊谷市美術展、白日会展、五人展などを中心に作品の発表を続け、平成2年には熊谷の八木橋百貨店で米寿を祝した回顧展が開催された。平成4年3月2日に没した。

|

|

|

| 気仙沼風景 昭和11年 30号 | 集福寺の仏殿 昭和52年 60号 |