鯨井治助(くじらいじすけ)(1840-1902)

酪農家。(1840-1902)。治助は、熊谷市本町で、代々塩、油、砂糖を業とする家に生まれました。

明治2年(1869)には、養蚕業の必要性を悟り、輸出用蚕卵紙の製造を始め、横浜港に出荷するようになりました。しかし明治8年(1875)、横浜の倉庫が失火により全焼してしまいました。

治助は、その残務処理で横浜を訪れている際、外国人が牛乳を飲んでいるのを目撃し、牛乳の将来性と乳牛飼育が国策上極めて必要であることを思いつき、すぐに横浜の牧畜家菅生謙次郎から、短角牛一頭を200円で購入して連れ帰りました。そして、家業の塩・砂糖業を辞め、明治8年(1875)、牛乳搾取商開業の認可を得て、埼玉県で初めて牛乳搾取業(くじらい乳業)を始めました。

当初牧場は裁判所の近くの市街地にあり、牛を多く飼育するには適しませんでしたが、明治20年(1887)に、旧熊谷堤の南(現宮前町1丁目)に移転して、乳牛を10頭に増やし営業を拡大しました。明治22年(1889)には、内国観業博覧会へ乳牛二種を出品し、有功賞を受賞しました。乳牛頭数は65頭に増え、明治23年(1890)には、支店と組合店7か所、郊外配達所9か所を設けるほどに事業を拡大し、埼玉県における乳牛飼育の開祖といわれるようになりました。

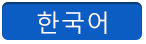

写真左のビンは、諏訪木遺跡から出土したくじらい牛乳のガラス瓶です。正180㏄瓶で、口径4.3cm、器高13.8cm、底径5.2cmを測ります。瓶正面には、消えてしまっていますが、円形の枠の中に、クジラが潮を吹いているトレードマークの痕跡が残っています。底面側面には「ビタミン添加 鯨井牛乳」と印字されています。このデザインの瓶は、昭和50年代から平成5年頃まで用いられていました。

写真右の胸像は、鯨井乳業創業100周年記念に作成したもので、台座には、当時の黒田熊谷市長撰文の治助の業績が刻まれています。

写真右の胸像は、鯨井乳業創業100周年記念に作成したもので、台座には、当時の黒田熊谷市長撰文の治助の業績が刻まれています。

|

|

| 鯨井牛乳ビン | 鯨井治助胸像 |

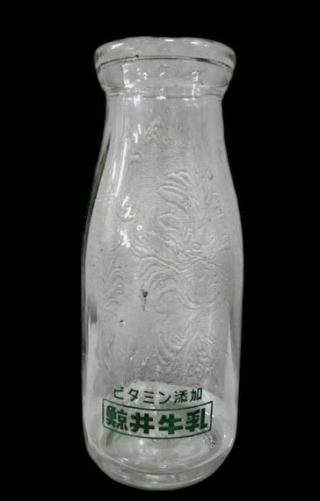

下の写真は、熊谷宿の竹井澹如(1839-1912)宅に配達されていた牛乳の請求書で、明治21年9月30日に、鯨井治助(1840-1902)が竹井家に発行したものです。

左側に「牛乳合計一升五合 此代金三十九銭 右正ニ請取候也 明治廿一年九月卅日 鯨井治助 竹井様」と記されています。

右側は日付表で、牛乳配達日に「一合」のスタンプが押されており、9月は13日配達されています。「壱合ニ付三銭」と記されており、合計一升三合で39銭となります。

鯨井治助は、埼玉の酪農開祖といわれています。明治8年(1875)、牛乳搾取商開業の認可を得て、埼玉県で初めて牛乳搾取業(鯨井乳業)を始めました。当初牛一頭の飼育から始め、明治20年(1887)に、旧熊谷堤の南(現宮前町1丁目)に移転して、乳牛を10頭に増やし営業を拡大しました。

この領収書は、明治21年(1888)ですので、ちょうど治助が事業を拡大した頃にあたります。一般的には牛乳を飲む習慣が未だ定着していない時期ですが、竹井家では、月の半分程は牛乳配達を受けていたことがわかります。

この明治21年(1887年)における牛乳一合(180㏄)の3銭は、現代の物価に換算すると約900円~1,000円程度に相当し、うどんやそば1杯の1.5倍程の価格であり、比較的大きな出費であったと推測されます

|

| 牛乳代金請求書 |

参考文献

- 1983『熊谷人物事典』日下部朝一郎

- 2015『くじらい乳業回顧展』熊谷市立熊谷図書館